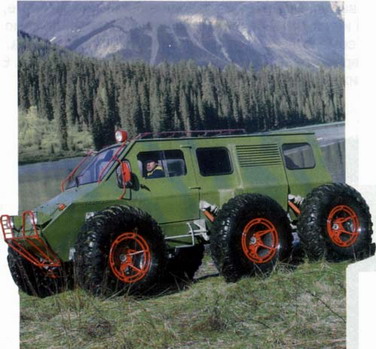

Каракаты, тундрошлепы... пневмоходы!

"Там, где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится... там пневмоход пути найдет и ничего с ним не случится!" - такая присказка существует среди тех, кому выпало жить или работать на Крайнем Севере. И это истинная правда: пневмоходы легко преодолевают не только рыхлый снежный покров, но и болота, сыпучие пески, грязь, а некоторые из них могут даже переплыть водную преграду! Так что же это за загадочное транспортное средство, имеющее столько названий: пневмоход, пневмокат, снегоболотоход, каракат, а иногда даже и тундролет?

Пневмоходы - это вездеходы на пневматиках: шинах большого радиуса и сверхнизкого давления. Особенность таких шин заключается в определенном соотношении массы шины и ее объема в сочетании с небольшой толщиной и высокой эластичностью оболочки и низким внутренним давлением (от 0,15 до 0,5 атмосферы). К тому же в отличие от обычных шин, которые как бы перепахивают любой податливый грунт, такая шина, благодаря своим уникальным свойствам, сама "растекается" по любой поверхности, создавая очень большое пятно контакта. Вот и получается, что удельное давление такой машины на грунт в несколько раз ниже, чем то же самое давление, производимое идущим человеком; а если прибавить сюда еще и отличное сцепление с грунтом, становится понятно, почему пневмоходы действительно легко проходят там, где будет предельно трудно пробраться даже пешему человеку в специальной экипировке. Вдобавок пневматики, выступая в качестве водоизмещающего объема, позволяют большинству таких вездеходов преодолевать довольно глубокие водные преграды, даже не касаясь днищем поверхности воды: движение осуществляется по принципу колесного парохода.

|

|

Несмотря на кажущуюся революционность, сам принцип пневмохода появился отнюдь не вчера. Еще в первой четверти XX века, когда во всех морях уже давно были проторены пути, а самолеты медленно, но верно покоряли пятый океан, в нашей стране всерьез задумались о том, какое средство передвижения могло бы позволить человеку относительно быстро передвигаться по снежным просторам. Проблема была и остается насущной: ведь более 50% территории нашей страны покрыто снегом от четырех до шести месяцев в году! Как тут не попытаться немного облегчить участь врачей, почтальонов, да и просто жителей районов Крайнего Севера.

|

|

Первой попыткой бросить вызов русской зиме стали аэросани. Эта конструкция, самодельные варианты которой до сих пор еще находятся в употреблении кое-где в отдаленных северных поселениях, состоит из обычных саней, к которым прикреплен авиационный двигатель. До войны, во время и сразу после нее аэросани активно использовались в самых разных целях, включая военные. Единственный, но принципиальный недостаток конструкции состоял в том, что она была способна передвигаться только по открытой и более-менее ровной местности.

После войны советские инженеры разработали множество моделей гусеничных и лыжно-гусеничных вездеходов, выпуск которых продолжается до сих пор. Эти машины вполне оправдывают себя, за исключением одного тонкого нюанса: гусеницы при движении прямо-таки перемалывают верхний слой почвы, вплоть до того, что колея после них остается лишенной растительности в течение нескольких лет. Ну и, понятное дело, о преодолении хоть сколько-нибудь глубоких водных преград на такой машине и речи быть не может.

История собственно пневмоходов началась опять-таки на Севере, где неистощимая фантазия народных умельцев в

70-х годах прошлого века усовершенствовала мотоцикл, приделав к нему недокачанные камеры от грузовика, перетянутые по всей окружности ремнями. Эти ремни позволяли сохранять в шине постоянное давление, а вдобавок еще и выполняли роль грунтозацепов. Полученную оригинальную конструкцию окрестили каракатом - изящный каламбур из слова "каракатица" и привычных слов типа "снегокат" или "самокат", вполне отражающий странную форму первых каракатов, имевших вдобавок ко всему еще и лыжу на месте нынешнего переднего колеса. Лыжа скоро сменилась третьей камерой, что позволило каракатам вполне пристойно удерживаться на плаву. Самостоятельно передвигаться по воде они еще не могли, но в случае внезапного пролома льда водитель караката мог уже не опасаться за свою жизнь.

Основной недостаток караката заключался в том, что водитель на нем оставался открыт всем ветрам, что при северном морозе и скорости движения караката (на относительно ровной местности до

50 км/ч!) создавало определенные неудобства. Так что следующая модель, уже промышленная, обрела вместо корпуса мотоцикла инвалидную мотоколяску - так появился на свет снегоболотоход "Нара".

Вслед за "Нарой" довольно скоро появилась "Арктика", собираемая из деталей списанных самолетов. Этот вездеход имел уже уникальную кабину, сделанную из топливного бака

МиГ-23. Плоское днище в сочетании с клиренсом

730 мм и конструкция, при которой все системы находятся выше ватерлинии, сделали "Арктику" уже самой настоящей амфибией с высоким уровнем безопасности даже на неспокойной воде. В дальнейшем разработчики вездеходов так и двигались по этим двум путям, обозначенным моделями "Арктика" и "Нара": оригинальный, специально произведенный кузов или машины-прототипы с кузовами от обычных моделей "Нива" или УАЗ.

Оба типа имеют свои преимущества и недостатки. "Сборные" 4- и

6-колесные вездеходы, производящиеся в основном компаниями "Трекол", "Бронто" и "Солитон", выглядят более эффектно и более просты в обслуживании благодаря унифицированности узлов и агрегатов с серийно выпускаемыми автомобилями, а в качестве приятного дополнения еще и более экономичны. Но при преодолении водных преград расстояние от ватерлинии до генератора в некоторых прототипах составляет не больше пяти сантиметров, а мосты и вся система тормозов при плавании находятся под водой, что в сочетании с негерметичностью кузова и зависимой подвеской, несомненно, влияет как на безопасность передвижения, так и на срок жизни машины.

Оригинальные модели, безусловно, обходятся дороже из-за уникальности запчастей, зато дают прототипам сто очков вперед по количеству места в салоне и грузоподъемности. К тому же благодаря параметрам, уже упомянутым при описании вездехода "Арктика", оригинальные модели куда безопаснее при пересечении водных препятствий значительной глубины, поскольку проникновение воды в двигатель или салон практически полностью исключено. Вдобавок при разработке вездеходов с оригинальными кузовами широко используются авиационные технологии, что значительно снижает массу самого кузова и идеально сохраняет тепло в салоне.

Таким образом, нельзя сказать, что какой-то тип лучше или хуже: просто прототипы лучше заточены под индивидуальное комфортабельное передвижение по сильно заснеженным просторам тундры и средней полосы при температурах до

-30°C, а вот при сверхнизких температурах, в приморских районах и при необходимости перевозки большого количества людей или тяжелых грузов с задачей куда лучше справляются оригинальные модели.

Наибольшей популярностью в России, особенно среди геологов и полярников, пользуются вездеходы "Лопасня" и "Мамонтенок" производства компании "Арктиктранс". "Лопасня" имеет абсолютно герметичный кузов и низкий уровень шума, к тому же является признанным чемпионом среди амфибий: в воде эта модель развивает скорость до

5 км/ч, а при установке подвесного мотора на специально предназначенный транец - до

10 км/ч, к тому же с легкостью выходит из воды даже на лед и спокойно переносит шторм до

3-4 баллов. "Мамонтенок" - большегрузный вездеход того же производителя, оборудован транспортно-поворотным узлом, также обеспечивающим ему уникальную проходимость.